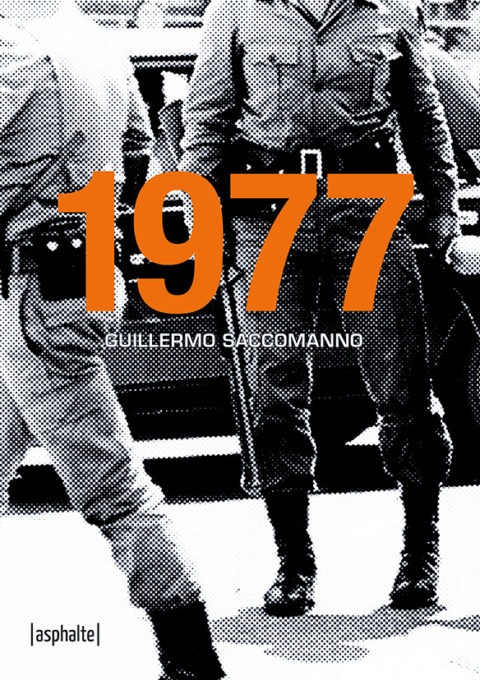

Au titre et à la couverture choisie par les éditions Asphalte, difficile de s’y tromper : dans le dernier roman de Guillermo Saccomanno, nous entendrons résonner le bruit des bottes.

« La peur n’est pas bête, dit-on. Mais qu’en est-il de la terreur. La terreur vous rend plus roublard. Non pas plus intelligent mais roublard. Comme le renard qui échappe à la battue. Et cette astuce du survivant devient folie à mesure qu’elle s’aiguise. La terreur, c’est de la terreur que je vais parler. Et j’insiste : mon récit ne va pas divertir grand monde parce que ça ne m’enchante pas de le faire. »

Les premières pages achèvent d’annoncer la couleur : il y sera question de terreur, une terreur qui s’installe pour durer, vécue au quotidien par les habitants de tout un pays. Une terreur dont l’auteur argentin, qui s’était déjà montré particulièrement doué pour sonder tout le spectre des turpitudes de l’âme humaine dans le magistral Basse Saison, auscultera ici les effets délétères, à l’échelle de ses personnages comme de la société toute entière.

Nous sommes à Buenos Aires en 1977, la dictature bat son plein, avec une répression particulièrement violente du régime contre ses opposants politiques. Cette période traumatisante de l’Histoire laissera ses images imprimées au fer rouge : les Ford Falcon vertes sillonnant les rues, ces « escadrons de la mort » qui s’arrêtent pour rafler les gens en pleine rue ; les femmes qui arpentent la Plaza de Mayo en mémoire de leurs fils, maris et parents disparus ; et puis la brume, la grisaille et l’éternel crachin, comme un miroir de la psyché collective, matérialisant la torpeur et l’angoisse omniprésentes, et particulièrement celles du narrateur qui relate pour nous cette époque.

De son aveu même, Gómez le narrateur n’a rien d’un héros : c’est un simple professeur de littérature, vieillissant, qui rédige son essai sur Oscar Wilde et tente simplement de survivre en faisant profil bas, quand d’autres ont choisi la voie de la résistance clandestine. Conscient de ses propres limites, il laisse ces combats à de plus jeunes, de plus idéalistes et de plus courageux que lui. La clandestinité, pourtant, ne lui est pas inconnue : l’homosexualité n’est pas quelque chose qui s’affiche au grand jour dans ces années là, et le professeur Gómez vit la sienne dans la honte et le secret, multipliant les aventures d’une nuit.

Plusieurs événements viendront pourtant bouleverser sa vie : la relation qu’il entretient en cachette avec un policier, l’arrestation en plein cours de l’un de ses élèves, et surtout, l’irruption dans son existence du fils d’une amie chère, tuée par une bombe des années plutôt, un jeune dissident qui aura besoin de son aide.

L’originalité du récit de Saccomanno repose en partie sur le choix de son narrateur, qui n’a rien d’un personnage de premier plan, mais qui est doué d’une étonnante faculté à réfléchir et ressasser les souvenirs : il est le spectateur et témoin des histoires d’autres que lui, à travers les récits qu’ils lui livrent, parfois comme des confessions, ou par des écrits, des lettres retrouvées. Parmi ces histoires, celles des jeunes opposants politiques à qui il va être amené à venir en aide, mais aussi celle du policier fasciste dont il partage l’intimité en plusieurs occasions, ou encore de ce vieux poète sur le retour, qui lui raconte ses retrouvailles avec une maîtresse d’antan, mère d’un garçon disparu.

C’est de l’évocation de toutes ces trajectoires individuelles, de leur entrelacement avec les réflexions du narrateur, que naît la trame de ce roman, sa densité et sa profondeur. Il nous éclaire en même temps sur le contexte historique, effectuant des allers-retours entre l’époque du coup d’État de 1955 et l’année où se déroule l’intrigue, ou s’interrogeant sur le péronisme, ce mouvement dont tout le monde semble se réclamer, mais qui peine à s’incarner en un ligne claire.

Quelque chose de lancinant hante ce livre, une atmosphère décuplée par les tourments intérieurs d’un narrateur en proie à toutes formes de névroses. Il décrit ainsi le climat psychologique dans lequel il est immergé, un mélange de paranoïa et de fatalisme qui s’insinue par tous les pores de votre être pour en conditionner l’économie psychique.

Avec une très grande justesse, Guillermo Saccomanno met des mots sur ce que la peur produit sur les corps et les esprits, lorsque ceux-ci sont forcés de l’adopter comme un mode de vie quotidien : c’est l’atrophie de toute forme de volonté, de courage ou d’espoir. Et si elle devient une loi de fonctionnement quasi inconsciente, on ne s’y habitue jamais vraiment : preuves en sont les accès de paranoïa aigus qui s’emparent du narrateur lors de certains passages du livre, et qui se traduisent à même la narration avec une intensité inouïe. On a alors l’impression d’épouser parfaitement le ressenti du narrateur, de même que son évolution au fil du roman : les déambulations irrépressibles, la graphomanie, ou la solitude extrême qui le pousse à laisser tourner, en vase clos, ses pensées obsessionnelles.

De la même manière, l’absence est un thème qui revient en boucle : le trou béant laissé par un être, un fils, une fille, ou un mari dont on ne saura peut-être jamais ce qu’il est devenu, dont il est dès lors impossible de faire le deuil.

Voilà ce que produisent les dictatures et les régimes de terreur : rien de beau, rien de noble, même a posteriori. Les personnages de dissidents et de résistants ne sont pas héroïsés outre mesure dans 1977. Leurs actes, pour braves qu’ils soient, s’avèrent bien souvient inutiles. Ils ne viennent jamais de nulle part mais s’ancrent dans des raisons profondes, dans des circonstances de vie que le narrateur tente d’ausculter et de comprendre – au même titre que celles qui font que l’on n’agit pas.

La focalisation sur des personnes assez ordinaires, dans le roman, alimente une vision générale de la nature humaine : les monstres, comme les héros, sont un produit de l’Histoire. Rien ne peut venir transcender les forces implacables qui déterminent les actes : ni les religions, ni la littérature.

Pourtant, de littérature il est beaucoup question dans 1977 : comment en serait-il autrement avec un auteur comme Guillermo Saccomanno, dont chaque page, chaque roman, en manifeste la connaissance profonde et l’amour sincère ? Ici, tout est vu à travers le point de vue d’un professeur de lettres, et toute l’intelligence du propos tient à ce que l’auteur, comme le narrateur, semblent avoir parfaitement conscience de l’écart qui peut s’instaurer entre le monde des lettres et la réalité politique.

Des contextes comme celui d’une dictature militaires peuvent rendre anachroniques, presque indécentes, certaines considérations littéraires et certaines postures artistiques, « hors-sol ». Le narrateur ne fait preuve d’aucune complaisance avec certains de ses compatriotes les plus illustres, n’hésitant pas à rappeler que non, tous les grands auteurs argentins n’ont pas pris la plume pour s’insurger contre le régime qui se mettait en place. En même temps, ceux qui l’ont fait, comme Héctor Germán Oesterheld, auront été enlevés et – probablement – assassinés. Alors, que faire ?

Dans le même temps, et c’est ce qui fait la force de ce roman, la littérature et la vie n’y sont jamais complètement dissociés. Ici peut-être dans une acception très large de la littérature, qui engloberait, d’une part, toutes les pratiques liées à l’écrit – les lettres, le journal intime, ou même un message de résistant à remettre dans le plus grand secret – et d’autre part, toute forme de mise en récit, personnelle ou collective, qu’elle soit orale ou couchée sur le papier. Cet acte de mise en récit, par essence réflexif, est au principe même du témoignage du narrateur, Gòmez. Il le sait biaisé par sa propre subjectivité : il s’excuserait presque, parfois, de ne pas réussir à s’en tenir aux faits, de raconter les choses « à sa manière » – de faire, un peu malgré lui, de la littérature.

1977 est un roman qui prend une date pour titre ; 1984, de George Orwell, en est un autre. Celle-là est un retour sur l’histoire, celle-ci était une projection dans l’avenir. Les deux œuvres pourtant semblent partager au moins une chose, c’est leur pleine conscience des forces politiques qui peuvent briser les hommes, réduire à néant les forces qui leur permettent de résister. « Le pouvoir est d’infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer l’esprit humain en morceaux que l’on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l’on a choisies. » écrit ainsi Orwell dans 1984.

Alors, on ne va pas se mentir : on ne ressort pas de 1977 avec une pêche d’enfer, ni une confiance rassérénée en la nature humaine. Mais avec une idée plus juste et plus profonde de sa complexité, ça oui. Assurément. C’est aussi un roman admirablement écrit, qui parvient à évoquer ces années de dictature par l’atmosphère dans laquelle il plonge le lecteur. Des auteurs comme Guillermo Saccomanno, aussi pénétrants par le regard qu’ils portent sur la réalité que par leur style, sont précieux : il ne faudrait pas passer à côté.