Kok-Tepa est une cité millénaire isolée du monde, divisée en castes et soumise à une autorité théologico-politique : garants des dogmes et des traditions, rendus quasiment immortels par un sérum dont ils conservent le secret, un ordre de moines détient le pouvoir temporel comme le pouvoir spirituel, la connaissance et les richesses. Au nombre de ces biens, il y a l’accès à un traitement coûteux et sophistiqué, seul remède véritablement efficace contre une maladie qui contamine petit à petit la population de Kok-Tepa.

Pour tenter de se faire soigner, ses habitants n’ont donc d’autre choix que l’exil : un voyage sans retour vers l’Outre Mer.

Rostam fait partie d’un réseau de passeurs, qui gagnent leur vie en organisant, pour des migrants et par familles entières, ce voyage vers un continent inconnu et fantasmé. Ce parcours périlleux est soigneusement organisé en amont. Cartographié, planifié – rien, prétendent-ils, n’est laissé au hasard. Il suffit, en somme, de payer et de se laisser guider.

Mais quand la fille de Rostam est touchée par l’infection, c’est lui qui doit entreprendre le voyage, pour lui-même et sa famille. Alors, la perspective s’inverse : Rostam va découvrir l’envers des promesses et des garanties sur lesquelles il a construit sa réputation, et le confort matériel de son existence. Mû par son amour paternel, il passera ainsi lui-même de l’autre côté : du côté des migrants, de l’errance ; de l’attente et de l’impuissance, face à ceux qui font la loi, dressent les frontières, à ceux aussi qui tirent profit de la détresse humaine.

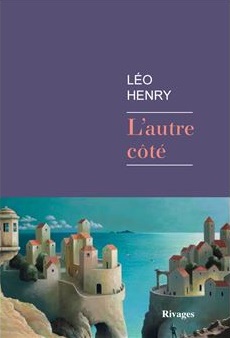

Pour les lecteurs des genres de l’imaginaire, Léo Henry est loin d’être un inconnu. Depuis plus de quinze ans, il compose une oeuvre polymorphe et inventive, faite de romans, de nouvelles, d’expérimentations et d’incursions dans des genres et des styles très variés. Son roman Hildegarde, paru chez La Volte en avril 2018, était une somme formidable et ambitieuse, faite d’Histoire et de merveilleux, baignant dans la culture médiévale rhénane.

Avec L’autre côté, Léo Henry revient à une forme plus resserrée – à peine plus d’une centaine de page -, et une narration plus traditionnelle. Force est de constater que cela lui sied tout autant ! Privilégiant l’épure et la concision, son écriture est capable de concentrer en peu de mots l’évocation d’un univers et la destinée d’un personnage. Le rythme des phrases, leur précision, un travail tout en images et en ellipses, dénotent une grande maîtrise de style : et ce, précisément, parce qu’il ne s’agit pas d’une démonstration d’écriture, mais d’un récit dont les effets sont au service d’une émotion et d’une histoire.

Celle de Rostam résonne, inévitablement, avec notre monde – avec la condition des réfugiés, mais aussi, plus largement, ce constat amer que certaines vies semblent valoir moins que d’autres. Le détour par l’imaginaire opéré dans le roman, fonctionne parfaitement : celui-ci s’offre comme une parabole à portée universelle, susceptible de toucher chacun d’entre nous.